Ricardo Daniel Fuentes es historiador, escritor, pintor y docente y en esta charla reflexiona sobre los discursos articulados en el imaginario social, la construcción de la identidad y lo invisibilizado por la historia oficial.

¿Dónde trascurrió tu infancia? ¿Cuál es tu vínculo con el barrio Pilar?

Vivo en el barrio desde que soy chico. Mi viejo fue trabajador de la empresa Robles que hizo el primer asfalto hacia El Bolsón y a la cual –en su momento– le dieron la concesión del cerro Catedral por 25 años. El barrio Pilar surgió como un desprendimiento de esa empresa, ya que en ese lugar hicieron la cantera de la que extraían el material para hacer el camino. Era un barrio obrero que tenía viviendas de casados y solteros y como todo campamento vial tenía varios talleres, cantera y un aserradero.

Cuando volví en 1992 –ya recibido de Profesor de Historia– y me puse a rastrear la historia local y regional no hallé bibliografía alternativa a los artículos de Ricardo Vallmitjana y el libro “El Despertar de Bariloche” de Ezequiel Bustillo que aún hoy sigue siendo como una biblia para muchos docentes. Entonces en 1994, cuando se abrió la carrera de Historia en Bariloche, me aboqué a estudiar Historia Regional, porque sentía que no podía dar esa materia con los contenidos que existían en ese momento. Estudiando me di cuenta que había un montón de otros contenidos para enseñar. Yo comencé a dar clases a los 16 años mientras terminaba el secundario, siempre me gustó y como te digo, cuando regresé me encontré con este gran vacío teórico, a pesar de que Bariloche ya comenzaba a perfilarse como una ciudad grande.

La carrera de historia es un puntapié interesante para las nuevas promociones de profesores que a partir de ahí salieron de la Universidad del Comahue, sin embargo la perspectiva del sistema académico tradicional no es la única. Ya a principios de los noventa se realizaban Congresos Internacionales y existían institutos en Italia que trabajaban la historia oral, así como también existía el “Archivo de la Palabra” en México. Las inquietudes de este tipo recién comenzaron a movilizarse en Bariloche con los estudiantes nuevos.

¿Cuál es la historia del conflicto de tierras en la pampa de Buenuleo?

La Pampa de Buenuleo está habitada desde 1900. Específicamente en el área de los barrios Pilar I y II hay situaciones respecto a la tierra que tienen un tronco común: las tierras que el Estado le entregó a Antonio Buenuleo por haberle sido fiel. Buenuleo traía la sal desde Jacobacci y hacía sus intercambios con Primo Capraro. Sin embargo cuando aquel primer Buenuleo murió intentaron quitarle las tierras y los abogados que patrocinaron a los Buenuleo les fueron cobrando sus honorarios con hectáreas; así se fueron quedando con retazos importantes de tierra. En 1944 bajo el gobierno de Perón hubo un primer reconocimiento del Estado Nacional sobre la propiedad legítima de los vecinos, pero el tema nunca se resolvió definitivamente y durante la última dictadura el intendente de facto quiso realizar una expulsión como la que concretó en 1979 con los barrios que estaban a orillas del lago y terminaron dando origen a los barrios Arrayanes y Las Mutisias. Desde entonces a cada uno de los intendentes y funcionarios que asumen tenemos que explicarles el desorden histórico de nuestro barrio, varias generaciones de vecinos venimos pagando mensura tras mensura porque el barrio tiene jurisdicciones superpuestas. Herencias de la dictadura que todavía perviven: no tener títulos de nuestros terrenos y la cercanía con el basural que en su momento nos aseguraban que no era dañina porque “los chimangos vuelan y no les pasa nada” como nos dijo una vez un secretario de medio ambiente.

¿Qué valor le otorgás al documento oral?

Cuando regresé a Bariloche en 1992, aunque no existía internet yo mantenía contacto con gente de Buenos Aires que por entonces acababa de hacer el primer congreso de Historia Oral de Latinoamérica, algo muy significativo que quebró la condición monolítica de la interpretación de documentos escritos como verdad absoluta, postura defendida a ultranza por la universidad. Los proyectos universitarios en la carrera de historia tenían y todavía tienen un prejuicio muy grande. Personalmente creía que había que valorar el sentido de “ciencia” histórica y vincularse con otras metodologías. La dictadura militar había significado un vacío impidiendo el acceso a un montón de bibliografía que se leía fuera del país, recuperada la democracia comenzaron a ser accesibles nuevas propuestas interdisciplinarias y eso me llevó a acercarme a otras metodologías. Si bien mi formación universitaria comenzó en el ámbito de la historia se complementó luego con perspectivas sociológicas y antropológicas y cuando regresé a Bariloche comencé a entrevistar vecinos con la metodología específica que venía aprendiendo: grababa las entrevistas, componía ficha, analizaba el contexto en que eran realizadas las mismas y años después volvía a hacer esa misma entrevista a esa misma persona para finalmente sacar conclusiones. De esta manera fui recopilando un archivo grande que en la actualidad llega a las 1700 horas de grabaciones. En esas entrevistas no importa si el entrevistado recuerda las fechas exactas sino que se buscan otras cosas, testimonios en función de experiencias, de sensaciones, sin creer que vamos a encontrar la verdad absoluta o el dato certero.

¿Cuáles son las que vos considerás las 3 fundaciones de Bariloche?

Todas las fundaciones son un invento. Las 3 fundaciones de Bariloche fueron inventadas. Hasta fines de la década de 1960 se recordaba el 2 de febrero, que correspondía al día de la llegada del comerciante chileno Carlos Wiederhold en 1895. Esa primera fundación representaba la instauración de un modelo económico a escala regional: se festejaba la llegada del primer almacenero, que no fue el primer poblador sino el primer referente blanco. La segunda fundación tuvo un carácter administrativo jurídico y la tercera fue de tipo literaria e historiográfica, redimensionó el proyecto económico modernizador “civilizador” y tendría su punto culminante en el cambio de fecha de aniversario de la ciudad.

¿Por qué el aniversario de Bariloche se celebra el 3 de mayo y no en otra fecha? Sucede que de este modo se buscó refundar los orígenes tomando como referencia un decreto del año 1902 firmado por Roca. Se fundamentó la decisión en un renovado sentimiento nacionalista y en la remarcada xenofobia anti chilena del gobierno militar de ese entonces. El cambio de fecha fue promovido a partir de una ideología concreta que impulsó el bustillismo con el objetivo de eliminar los vestigios de lo que consideraban un pasado sin civilización e imponer una nueva forma de registro de próceres a destacar. En ese caso el rol de Bustillo fue muy fuerte según “los historiadores” de la época, que eran en su mayoría militares o salesianos.

Las tres son invenciones: la primera de un modelo económico, la segunda de un modelo ideológico y la última de un modelo concreto de cambio de paradigma histórico.

En un artículo aparecido hace algunos años en el diario Río Negro escribías sobre la construcción de “la ciudad postal”. ¿Podrías desarrollar ese concepto?

Todo poder intenta –a partir del discurso– fabricar y legar imaginarios sociales y Bariloche no escapa a esta situación. Los rasgos actuales de Bariloche se definen a partir de la acción política que significó la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi y la conexión del último tramo de la vía férrea que facilitó el acceso desde Buenos Aires en 1934. Con Ezequiel Bustillo al frente de Parques Nacionales la idea derivó en una contradictoria mixtura de turismo y defensa nacional que llevaría pronto a ubicar asentamientos en zonas de frontera, así como a las fuerzas armadas dentro del perímetro ejidal. Se debía preparar el escenario para el consumo del turismo de élite con una gran infraestructura acorde con la euforia nacionalista etnocéntrica de la época. La urbanización de Bariloche es concebida, en palabras de Bustillo, como una necesidad estética e higiénica ya que representa la entrada al parque y será la primera impresión del turista, cuya postal máxima se concretó con la construcción del Centro Cívico. La impronta de la ideología bustillista trascendería la tradición urbanística, no sólo por la arquitectura de postal sino también por la negación de los sectores sociales que no se adecuaban a la imagen que se pretendía lograr. De esta manera y construida la postal, los problemas sociales serán vistos como excepcionales, ajenos y externos.

Ezequiel Bustillo renuncia a su cargo en 1944 en un nuevo contexto político: en el orden nacional comenzaban a tener lugar políticas sociales a favor de los trabajadores. Aunque el perfil arquitectónico impuesto por Bustillo se diluiría y daría paso a otros emprendimientos constructivos, el imaginario hegemónico de un Bariloche postal para pocos seguiría siempre presente. Junto con el nuevo tipo de turismo que llegó a la ciudad (turismo social, familias de trabajadores sindicalizados, con cobertura social a partir de las presidencias de Juan Domingo Perón), ocurrió la progresiva expansión poblacional. Las familias que arribaban a Bariloche no tenían muchas alternativas para asentarse en forma permanente y se radicaban en las afueras del pueblo, ocupando solares en una traza confusa, en lotes pastoriles de la antigua colonia agrícola o en terrenos de propietarios ausentes.

Luego de la provincialización de Río Negro (1955), el territorio municipal se amplió sobre tierras de Parques Nacionales (Ley Luelmo de 1958). Si bien la Ley Luelmo se proponía solucionar los conflictos jurisdiccionales, la presión de los intereses inmobiliarios contribuyó posteriormente, en el contexto del gobierno dictatorial de Juan Carlos Onganía (1966-1970), al proceso de loteos indiscriminados y el crecimiento de la especulación inmobiliaria. El gobierno nacional liberaba tierras públicas (las correspondientes al Parque Nacional) para el mercado inmobiliario y con esta decisión, entraba en conflicto con las autoridades locales al no consultarlas. De esta manera, aquel propósito de Bustillo de lograr una naturaleza salvaje ligeramente controlada derivó por sus mismas contradicciones, en una naturaleza controlada ligeramente salvaje, una extensión inmanejable con una multiplicidad de jurisdicciones y la consolidación del proceso de deterioro de los recursos naturales.

Para 1970 los numerosos asentamientos dispersos en la ciudad no pasan desapercibidos pero igualmente se perciben como ajenos. Junto con el auge turístico creció la dificultad de acceso a la tierra y posterior construcción de viviendas para los sectores de bajos recursos. A los antiguos barrios populares e “invisibles” –Las Quintas, La Cumbre y Costa-Estación– se sumaron los asentamientos dispersos sobre la barda del este urbano, hacia el sur de la ciudad y a ambos lados de la ruta hacia El Bolsón. La ocupación se dio en la mayoría de los casos en terrenos de propietarios que no vivían en la localidad, en tierras de jurisdicción confusa o en situación de trámite sucesorio. Los gobiernos de la época –civiles y militares– toleraron los grupos de trabajo o comisiones provisorias organizados en las barriadas en parte porque no se consideraba un problema de la ciudad. Un caso extremo de acción política de este imaginario de postal se dio en 1977, a partir de una serie de medidas tomadas por la dictadura militar en el marco del Plan de Erradicación de Villas. En plano local significó la adopción de una geopolítica destinada a alejar la pobreza del centro urbano y provocó a corto plazo la concentración espacial de la misma en los espacios considerados ajenos. En coincidencia con esta situación aumentan las órdenes judiciales de desalojo de tierras ocupadas.

El retorno de la democracia no significó la revisión de la ocupación del espacio o del imaginario del Bariloche postal. En este silencio se naturalizaron las tendencias consolidadas en períodos autoritarios. El destino manifiesto de Bariloche continúa operando en las políticas públicas y trabando la posibilidad de comprender los conflictos desde su dinamismo histórico y con ello la capacidad de dar soluciones. De allí que sea esperable que Bariloche no se haya logrado aún una urbanidad planificada o participativa, que combata las desigualdades e intente solucionar las “necesidades básicas” de importantes sectores de la población, la expansión errática, el crecimiento caótico y el uso depredador de los recursos naturales.

El diseño urbano influye en la segregación urbana, en la identificación de áreas “inseguras” o “peligrosas”; las barreras físicas refuerzan los muros simbólicos, los cambios en hábitos y rituales, sectores enteros de pobladores que nunca bajan al centro de la ciudad por considerarlo ajeno a ellos, la reducción de los circuitos de circulación que reduce a su vez la capacidad de imaginar al otro, de identificar los problemas y sus causas.

La sociedad barilochense está hondamente fragmentada, en ello inciden las políticas estatales y los intereses privados del pasado y del presente. Es a partir de reconocer lo que esconde la postal que encontraremos las estrategias necesarias para superar esta inmovilidad. La construcción de la memoria implica una lucha por el poder, como afirma el historiador francés Jacques Le Goff apoderarse de la memoria y del olvido ha sido una de las máximas preocupaciones de las clases, de los grupos, de los individuos que han dominado y dominan las sociedades. Los olvidos, los silencios de la historia, son reveladores de estos mecanismos de manipulación de la memoria colectiva como muestra el caso de Bariloche.

¿Qué lugar ocupan en el relato hegemónico los sectores populares?

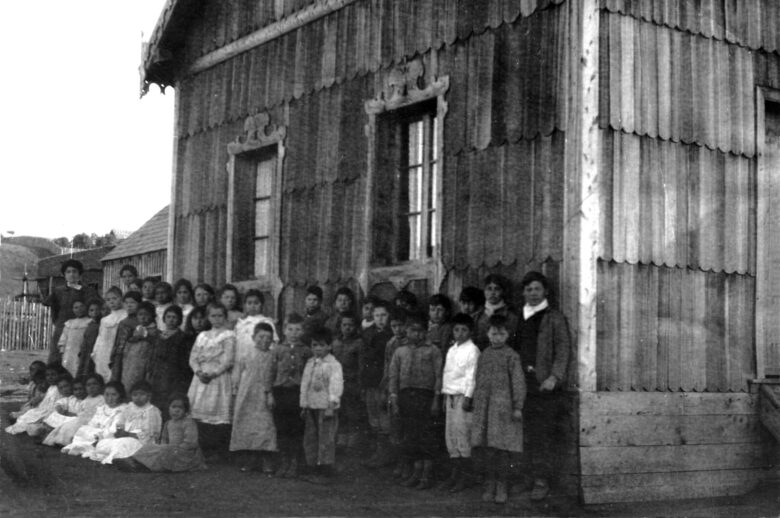

No quedaron afuera, pero fueron bastante relegados. Hay un relato de la historia que le debe mucho a Bustillo que por suerte se está quebrando. Como que ese despertar de Bariloche sucedió por Bustillo con su mecanismo blanco y europeizante. Cuando se habla de Carlos Wiederhold se habla del almacenero que fundó el pueblo, pero los espacios ya estaban distribuidos en Bariloche. La idea de que había un núcleo cerca del lago y a partir de ahí se puebla Bariloche es una idea falsa, porque en 1896 ya había poblaciones existentes, por ejemplo la comunidad de Buenuleo, la comunidad Rankehue y la Catrilaf. Ese rastreo lo hicimos con los alumnos buscando fotos, testimonios y relatos de dónde vivían sus abuelos. En ese entonces había asentamientos y comunidades que tiempo después obtuvieron la tierra porque colaboraban con el Estado o hacían un comercio conveniente con el ejército. Por ejemplo Buenuleo era el que abastecía de sal (que traía desde Jacobacci) y le dieron unas 600 hectáreas en la zona del barrio Pilar, en la periferia de lo que hoy es la ciudad. Sin embargo pedir la propiedad era otra historia, porque había que ir a Buenos Aires, y hacer un montón de procesos para nada sencillos. Además esas tierras no se las daban a cualquiera, porque estaba específicamente aclarado no otorgarles tierras “ni a indios ni a chilotes”, solo a “buenos vecinos”.

¿Cómo viven en la escuela la cuestión de la de identidad?

Hasta hace un tiempo los pibes no salían abiertamente a decir que eran mapuche, ni se podía hablar y les daba vergüenza, porque de hecho fue un proceso largo. Los contextos permitieron el avance de derechos, el auto reconocimiento de la cuestión étnica y el sentirse parte de algo más. Hace poco les pedía a los alumnos que dibujen en una postal un lugar representativo de Bariloche y lo que dibujaban eran lugares que ellos no conocían ni iban a conocer en su vida. Entonces les preguntaba si no reconocían como propio el espacio donde viven. Porque se naturaliza que hay que vender determinados espacios de Bariloche y negamos un montón de otras cuestiones. Está establecido y es algo que se naturaliza con los años y forma parte del sentido común, que siempre es determinado por una función de poder. Esto se refuerza año tras año con una parafernalia que aplasta.

¿Qué gira alrededor de la estatua de Roca en el Centro Cívico?

La estatua es un lugar donde se disputa no solamente la memoria sino el sentido que tiene en el presente. Si paso por la estatua de San Martín y la veo como una estatua solamente, sin plantearme qué proyecto de país pensó esa persona, no tiene mucho sentido. Ahora respecto a la estatua de Roca algo rico sería pensar porqué está pintada con diferentes consignas cuando antes no era así. Porque en la década de los 60 la estatua de Roca estaba limpita. Es que años después comienza una etapa de reconocimiento de la democracia y auto reconocimiento de diferentes colectivos, entonces la estatua más que del pasado habla del presente. Hay un montón de gente que está afuera, excluida del relato oficial de Bariloche. Y si está excluida va a hacer impugnaciones desde teóricas hasta pintadas. La verdad que yo sacaría esa estatua y dejaría solo al caballo. El contexto permite dar cabida a ciertas cuestiones que antes no tenían lugar.

¿A qué llamás xenofobia selectiva? ¿Podes profundizar este concepto?

En su momento había una discriminación contra chilenos o contra algunos inmigrantes europeos que parecían de segunda respecto a otras colectividades. Esto no está ajeno al resto de la Argentina y siempre recaen las culpas sobre estas colectividades: es su culpa la falta de trabajo, la inseguridad, las villas. Además funciona como la invención de un enemigo interno que es funcional al poder. Siempre fue así. El dominio se tiene que dar por el convencimiento y no siempre por la fuerza, como decía Gramnsci. Entonces se va generando sentido común, inventando mitos que no tienen asidero y que quedan en la historia como una verdad. Eso ha generado, la versión de la aldea feliz en la que no había problemas hasta que llegaron los feos y los sucios. Y los feos no son malos hasta que reclaman. Por ejemplo para este ideario bien mecánico los tehuelches son buenos porque se los considera extinguidos y ya no reclaman. Los vivos son molestos porque reclaman pertenecer y tener una tierra por ejemplo.

¿Qué personaje de la historia local crees que ha quedado olvidado o postergado por la historia oficial?

Las movilizaciones colectivas han logrado cosas, por ejemplo la que hubo en los 70 en el barrio Las Quintas, para extender la red de agua cloacal, con referentes de base de la época. Otra movilización colectiva a rescatar fue el traslado y movilización de diferentes familias de algunos barrios a las 34 Hectáreas. Ese proceso se dio del año 89 al 95 y una de esas referentes barriales fue Blanca Santana. Esa transición años después se consolidó en el barrio. De ser el lugar marginado donde vivía la mafia local y de tener una identidad negada porque los obligaron a ir a vivir a ese territorio, se pasó a construir una identidad muy interesante y a lograr un barrio que en gran parte se edificó con viviendas dignas, cuando antes eran ranchitos.

¿Qué rol les cabe a los docentes en las escuelas?

El trabajo de un montón de docentes se fue desgastando porque la escuela es un sistema que aplasta las ideas en función de la burocracia, en la cual hay que hacerse lugar a los codazos y con los trabajos que se puedan hacer. Por eso la pasión entre la historia y la docencia es una sola. No hay posibilidad de hacer algo diferente si uno no pone práctica, que es lo que se llama militancia. Así que hay que dejar de pensarse solamente como un docente que va con sus libritos debajo del brazo a dar clases.

Siento que la docencia es muy conservadora, hay que dejar de repetir como un cantito. ¿Cómo podés entender que las capacitaciones nos las den personas que vienen de otras latitudes y desconocen nuestra realidad? Es indefendible en la actualidad que un docente se pare frente al aula y diga que los mapuche son chilenos, pero todavía pasa. Con semejante parafernalia que se encargan de montar los medios masivos tenemos las de perder, sin dudas.

Otra cuestión es revisar dónde busca la información de lo que dice un docente y cuáles son las fuentes que utiliza. Es por eso que el valor de difusión en revistas alternativas es grande porque comparten ideas y argumentos que fundamentan el objeto de estudio y socializan la información. Además fortalecen los trabajos que se hacen en las escuelas.

Dejar un comentario