El texto que compartimos es el primero de los que integran Razones libro de cuentos de María Julia Mazzarino galardonado y publicado en el año 2016 por la Editora Municipal Bariloche “Juan Ojeda”.

Cuando vivíamos en Costa Rica y Feli tenía 10 meses todavía gobernaban los comandantes sandinistas en Nicaragua y Aeroflot volaba regularmente como parte de la ayuda soviética. Los precios de los vuelos a Europa eran muy baratos, así que decidimos ir a Alemania e Italia, donde habíamos hecho nuestros posgrados, a presentar nuestra hija a los amigos. Fue un viaje de locos desde Managua a Moscú, en un avión lleno de rusos tomando vodka y cantando, mientras Feli tentaba sus primeros pasos agarrándose de las rodillas de esos señores de carcajadas sonoras. En Moscú paramos en el Cosmos, un hotel enorme y cuadrado. Casi nadie hablaba otro idioma fuera del ruso, así que comunicarse no era fácil. Un día, sentada en unos sillones del hall central, escuché a un grupo de alemanes hablando de un viaje que acababan de hacer. Mostraban una admiración tan genuina por el viaje y una alegría tan contagiosa que les pregunté de dónde venían. Era un grupo de jubilados que había viajado en avión hasta Vladivostok y desde allí a Pekín en el Transiberiano. Me contaron que en el recorrido ruso cada vagón llevaba un samovar en el centro para ir tomando té a toda hora, y que cuando llegaron a China les cambiaron el servicio por un montón de platitos con tofu, salsas, bolitas de pescado y otros manjares de difícil identificación. Me mostraron fotos de los pueblos rusos donde los dejaron bajar y recorrer, en las que se veían cúpulas de iglesias ortodoxas asomando entre techos a dos aguas, tejas de madera, jardincitos delante de casas de pintura descascarada, carros todavía arrastrados por caballos, hombres con babuchas y botas enormes, mujeres con turbantes en el pelo. Y también los campos inacabables de la estepa rusa, salpicados por las pintitas rojas de las amapolas, y los bosques dominados por la corteza blanca de los abedules. Quedé fascinada. Pasaron diez años, estábamos en Brasil de vacaciones con un grupo de amigos, y alguien preguntó que nos gustaría mucho conocer: El Transiberiano dije y conté la anécdota. Rápidamente Silvia saltó con un Yo te acompaño. Hace poco (y mucho desde el viaje Managua-Moscú y las playas de Brasil), Silvia me recordó el episodio, y el viaje en el Transiberiano pasó a ser un pensamiento recurrente en mis días. De a poco me fui dando cuenta que ese tren me llevaba de regreso a las ideas de mi padre, a su admiración incondicional por los rusos.

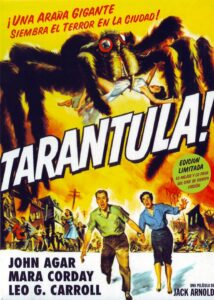

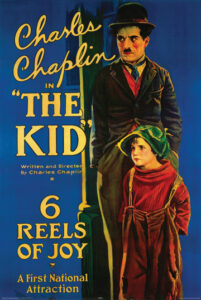

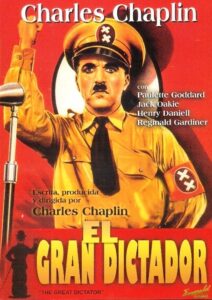

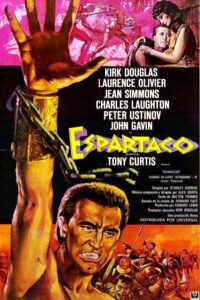

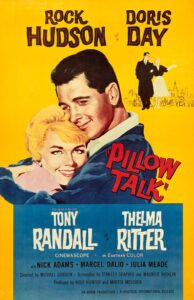

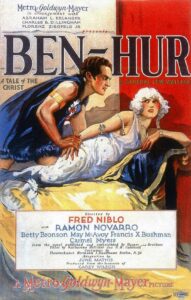

Fui al cine desde que era muy chica. Al principio iba con mi mamá a la función familiar de las cinco de la tarde, a ver películas románticas como las de “Sissi Emperatriz” con Romy Schneider, las comedias de Doris Day, las históricas monumentales tipo “Ben Hur” o “Espartaco” y las imperdibles de Carlitos Chaplin repetidas mil veces. Ya siendo un poco más grande con los chicos del barrio íbamos a ver las dos películas de la matinée que empezaba a la una de la tarde, ahí veíamos las de cowboys, las históricas más berretas y las de miedo, que en esa época eran sobre monstruos surgidos de experimentos científicos, como “Tarántula” que me aterrorizó durante años.

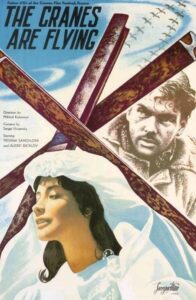

Con mi padre iba menos al cine y de esas ocasiones especiales recuerdo dos imborrables películas rusas en blanco y negro: “El 41” y “Pasaron las grullas”. La que más me impresionó en ese momento fue “El 41” porque el personaje principal es una mujer para nada parecida a las mujeres que yo conocía, una mujer dentro de un grupo de soldados del Ejército Rojo peleando contra los soldados del régimen zarista. La mujer es una francotiradora excepcional que en su fusil tiene 40 marcas, una por cada soldado enemigo que ha matado; en algún momento capturan a un oficial zarista y por alguna razón que no me acuerdo, queda sola custodiándolo en una cabaña en medio de la tundra congelada, esperando el deshielo para trasladarlo, y durante ese largo invierno se enamoran perdidamente. Cuando empieza el deshielo y la inmensa planicie a verdear el oficial se entera que sus compañeros están cerca y decide que tiene que volver con ellos. Ella le dice que si se va pasa a ser un enemigo que escapa, él no le cree y, en una escena impactante, empieza a caminar por esa inmensidad semi helada, la cabaña al fondo, la figura de él en primer plano, ella que levanta el fusil, el sonido del disparo. Película impresionante para una mente impresionable de diez años: una mujer soldado, la mejor francotiradora de su unidad, la posibilidad del amor con un enemigo de clase, la defensa de las ideas por encima del amor. Me acuerdo de mi papá en blanco y negro volviendo del cine con su traje dominguero y su paso rápido, hablando de la película. Era la primera vez que yo veía en el cine una de esas historias de las que él hablaba en la sobremesa. La imagen de la tundra interminable con algunos pastos emergiendo entre los charcos y el hielo y esa mujer con el fusil apuntando hacia la cámara, me quedó grabada para siempre.

En “Pasaron las grullas”, una escena similar que me paralizó el corazón fue cuando Boris –¿cómo podría haberse llamado?–, esta vez un soldado en la guerra contra los nazis, cae alcanzado por un disparo en medio de un bosque de abedules y mientras cae ve a las grullas que atraviesan el cielo anunciando la primavera; después la cámara apunta a la corteza blanca de los troncos y a las ramas que penden hacia abajo como tratando de abrazarlo y él, en ese minuto final, se imagina a su enamorada vestida de novia, la fiesta, las flores… Años después, y hasta hace muy poco, tuve tres abedules en el jardín de mi casa en Bariloche, entre dos de ellos colgaba una hamaca paraguaya y durante el verano, en las siestas muy calurosas, me echaba allí a leer y dormitar. Me despertaba mirando los troncos blanco grisáceos y las ramas cayendo hacia abajo con sus hojas alargadas color verde brillante e inevitablemente pensaba ¡Qué pena que no haya grullas en el Hemisferio Sur! Una tormenta de nieve volteó uno de los abedules hace un par de años, ya no puedo colgar mi hamaca, pero todavía sueño con un bosque de abedules en la taiga rusa. A las grullas las vi pasar en un viaje a Estados Unidos.

De esas películas soviéticas también me quedan las largas charlas con mi padre sobre la guerra, la Revolución de Octubre, la condición humana, la fortaleza de las mujeres, su admiración sin límites por el comunismo soviético. Creo que lo más cercano a un ruso que conoció en su vida fue el que le vendía las “Novedades de la Unión Soviética”. El Rusito era bajo, gordito, pelirrojo, de cara redonda y sonrisa amplia, seguramente judío, aunque se parecía bastante a Nikita Krushev. Charlaban horas con mi papá del Sputnik, la perra Laika, Gagarin, la Revolución Cubana, el Che. A mí me encantaban las tapas de la revista (era medio aburrida por dentro) donde muchas veces había fotos de unas rubias bellísimas manejando tractores o sonriendo en primer plano, la cabeza cubierta con pañuelos en triángulo o pañoletas de lana y a menudo, la inmensidad de la estepa, los bosques o la tundra de fondo.

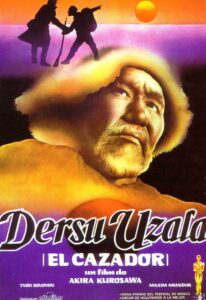

Ya en los años ’70 vi “Dersu Uzala” de Kurosawa, la historia de un cazador contratado como guía de una expedición de relevamiento de la taiga siberiana a principios de 1900. Ese cazador animista, cuyo hogar son los bosques de cedros y abedules, convence a todos (incluido el capitán de la expedición que termina admirándolo) de la idea de vivir en el bosque, de la continuidad entre el ser humano y la naturaleza, de la compasión por todos los seres vivos, de la escasa necesidad de las palabras. La historia también conduce a imaginar el inevitable final, la destrucción de esa forma de vida por el avance de la civilización representada por la expedición.

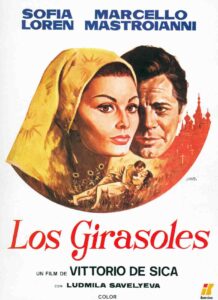

La última película que vi con mis padres sobre esos espacios dilatados de praderas y estepas era italiana: “Los girasoles de Rusia”. Recuerdo que hablamos mucho de ella. ¡También! Sofía Loren y Marcello Mastroianni. ¡Cómo no hablar de esa película! Él hacía de un soldado italiano recién casado que mandaban a luchar en el frente ruso y desaparecía en acción. Ella era su esposa que una vez terminada la guerra no se resignaba a saberlo desaparecido y lo iba a buscar. Se encuentran en una estación de tren, en una escena impresionante donde solo se miran, y ella se da cuenta que él tiene otra vida, que eligió quedarse. Entre la Italia fascista destruida y la ilusión de una revolución en construcción… dijo mi padre al salir del cine, aunque creo que algo dudoso de que un hombre no se decidiera por Sofía Loren. Las escenas de la inmensidad del campo ruso cubierto de girasoles son tan bellas que todavía hoy las recuerdo y no me alcanzan los ojos. Me pasa lo mismo con la escena final de “Sol Ardiente”, la última gran película rusa que vi en los ’90. Los inacabables campos de trigo dorados bajo el sol, los parches aquí y allá de margaritas silvestres y amapolas, el auto negro donde traen al coronel, ex héroe del Ejército Rojo, que ahora Stalin manda a matar y que cae en medio de ese campo maravilloso, como antes caía el soldado de “Pasaron las grullas” en el bosque de abedules y el oficial de “El 41” en la estepa semi congelada. Todos absorbidos por la inmensidad de ese país que creó tantas ilusiones y decepciones. Mi padre no vio “Sol Ardiente” y nunca se la comenté. No me acuerdo que se haya hablado de Stalin en mi casa, solo del Che, de Fidel, de Lenin y Trotsky, de Kruschev, de Arbenz, de Juan Bosch, de Lumumba, de Mandela. Creo que mi padre, como muchos simpatizantes comunistas, no quería saber de los crímenes de Stalin.

El viejo era un ferroviario santiagueño de la época de los trenes a vapor, así que el calor formaba parte de su ambiente natural. No le gustaba el frío. Siempre contaba la vez que le tocó ir durante un par de meses a Zapala en el ‘53 o el ’54 como asistente de maquinista. El frio de la Patagonia es mortal, no me gustaría volver nunca más, decía. Esa Patagonia que se parece tanto a las estepas rusas y donde vivo ahora admirando sus inmensidades. Yo amé al Transiberiano antes de saber de su existencia. A través de mi padre conocí la belleza dilatada de los paisajes rusos, el destino trágico de su pueblo y la fortaleza de sus mujeres. Mi padre admiraba a las mujeres. No el sometimiento, la paciencia, la resignación, sino la capacidad de lucha. Esas mujeres rusas revolucionarias eran sus heroínas y de alguna manera, me transmitió el modelo, incluyendo el orgullo de trabajar para el Estado, así, con mayúscula. La caída del comunismo soviético y la pérdida de los ferrocarriles argentinos fueron golpes tremendos para él. Posiblemente esta ilusión del Transiberiano sea mi último homenaje a sus sueños. Aunque ya no haya mujeres orgullosas de la revolución, que un tren me lleve a conocer ese paisaje que fue entrando a mi vida desde que tengo memoria, junto con palabras como imperialismo, clase obrera, plusvalía, igualdad, justicia, gremios, socialismo, comunismo, y tantas otras, que ahora que el capitalismo salvaje se devora a sí mismo, renacen tímidamente de las cenizas.

María Julia Mazzarino nació en 1950 en Añatuya –Santiago del Estero– y se crió en San Francisco –Córdoba–. Estudió Agronomía en la Universidad de Buenos Aires, doctorándose posteriormente en Alemania; su especialidad es suelos y medio ambiente. Vivió 12 años fuera del país por las mismas razones de muchos: la dictadura militar y los avatares económicos. En 2015 su libro Razones recibió una Mención Especial en el Género Narrativa en el Concurso de la Editora Municipal Bariloche que lo publicó al año siguiente y en el 2020 ganó el primer premio de la Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba con su cuento Rasgos Criminales, publicado posteriormente en el libro digital Tiempo de contar. Hace más de 30 años que vive en San Carlos de Bariloche.

Dejar un comentario