La Compañía Comercial y Ganadera Chile-Argentina fue la mayor empresa de la patagonia norte en las dos primeras décadas del siglo XX y un poderoso e influyente agente económico, político y social en la región.

La Compañía Comercial y Ganadera Chile-Argentina fue la mayor empresa económica de la patagonia norte argentino-chilena en las primeras dos décadas del siglo XX. La magnitud de sus inversiones, la autonomía de sus decisiones, la conformación mixta de su capital y la triangulación mercantil entre las ciudades de Osorno-Puerto Montt, Bariloche y Hamburgo, la convirtieron en un poderoso agente económico e influyente actor social y político en un espacio que era recientemente incorporado a los Estados nación a ambos lados de la cordillera.

Antecedentes de “La Compañía” en un espacio social en construcción

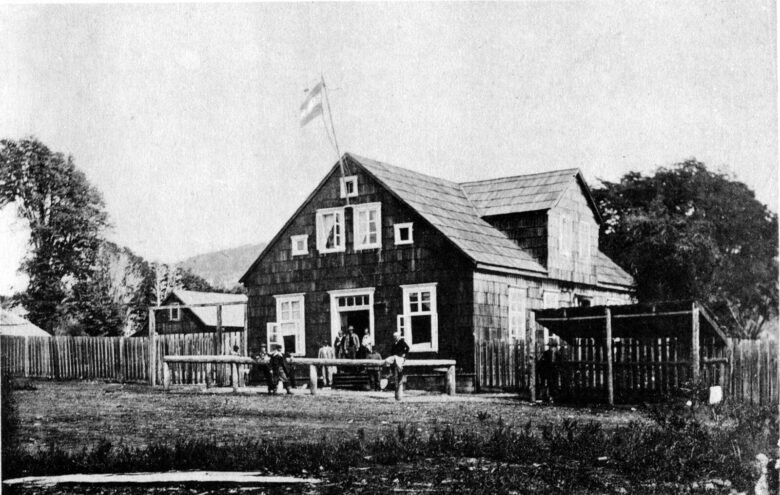

Una vez finalizadas las contiendas bélicas tanto en Chile como en Argentina, que tuvieron como propósito desmantelar el mundo indígena e incorporar a los territorios sureños al efectivo dominio estatal, se reorganizaron los circuitos mercantiles intercordilleranos: los nuevos dueños de la tierra se apropiaron de los mercados a la vez que permaneció como invariante la venta de ganado argentino en territorio chileno. Entre los nuevos agentes comerciales regionales se destacó en la región del Nahuel Huapi la Compañía Comercial y Ganadera Chile Argentina, de capitales germano-chilenos. La Chile-Argentina fue predecesora de la empresa comercial iniciada por Carlos Wiederhold en la actual San Carlos de Bariloche en 1895 y, posteriormente, de la de Federico Hube y Rodolfo Achelis.

Tanto Wiederhold como Hube y Achelis desarrollaron desde los últimos lustros del siglo XIX una beneficiosa actividad comercial que se caracterizó por la compra y engorde de ganado en las riberas del lago Nahuel Huapi, el mismo era procesado burdamente para extraer sus cueros y lanas, las que eran enviadas por un camino privado (construido por Wiederhold y que conectaba los lagos Nahuel Huapi con Llanquihue) hasta el puerto chileno de Puerto Montt, donde eran embarcados hacia Europa del norte, particularmente Alemania.

La cercanía con la recientemente unificada Alemania se debió a dos motivos, primero, durante la segunda mitad del siglo XIX las provincias chilenas de Valdivia y Llanquihue recibieron un significativo número de inmigrados germanos que, con los años, se desarrollaron como una próspera colonia productiva de materias primas, principalmente suelas de cuero. Estos colonos mantuvieron una cercanía consular con su país y sostuvieron lazos económicos con sus parientes asentados en puertos como Hamburgo. Segundo, pero no menos importante, posterior a la guerra franco-prusiana la clase política alemana se había convencido que la siguiente guerra la enfrentaría contra el Reino Unido. Por tal motivo había comenzado a intentar arrebatar la influencia comercial que la Corona tenía en el océano Pacífico, de aquella manera desde el conflicto que los enfrentó por Nueva Guinea en 1884 Alemania veía con buenos ojos la mantención de contactos con puertos pro-alemanes en el Pacífico, en especial los del cono sur en territorio chileno. Directivos y empleados de la Compañía tuvieron una directa filiación con Alemania, relación que, con los vaivenes de la política internacional, causó en la década de 1910 profundos inconvenientes a la alta dirección de la compañía.

Que fuera una compañía de capitales germano-chilenos el mayor agente económico de la región norpatagónica no dejaba de ser una paradoja, ya que uno de los objetivos más publicitados en la prensa nacional argentina, al momento de la conquista militar, era cortar el flujo de ganado a Chile y contrarrestar las apetencias expansionistas que éste tenía sobre el territorio patagónico. ¿Cómo justificar entonces la continuidad de las relaciones comerciales sin control aduanero alguno?

La disminución de los conflictos entre Argentina y Chile por cuestiones de límites, junto con la necesidad de atraer capitales a los Territorios Nacionales por parte de Argentina y la necesidad de importar ganados en pie por parte de Chile, aceleró la búsqueda de una solución diplomática al conflicto limítrofe. La firma de los pactos de Mayo en 1902 consolidó la paz entre los países limítrofes, pactos que fueron complementados con la liberación de los costes de aduana a las mercaderías transportadas por las fronteras andinas, aprobada por el presidente Roca en 1904. Los pactos de mayo y la disposición anexa de 1904 abrieron la puerta para la integración de capitales provenientes de la capital de Chile, destacándose notablemente las potencialidades de la empresa de Hube y Achelis. Sin duda, la venta de una extensa área del territorio neuquino propiedad de familiares directos del presidente argentino a “la Chile-Argentina”, también debe haber sido un elemento que se tuvo en cuenta al momento de tomar la decisión de declarar a la franja occidental de la Patagonia –al sur del paralelo 40º– “zona libre de gravámenes aduaneros”.

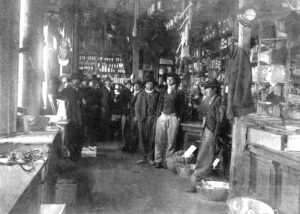

La Chile Argentina: dirigencia y legislación

En 1904 se creó la Sociedad Anónima Comercial y Ganadera Chile-Argentina, con un capital social de 275.000 libras esterlinas, dividido en 55.000 acciones de 5 libras cada una. Inscripta en Chile, su directorio era exclusivamente de personas de esa nacionalidad. La ampliación de las conexiones de la Chile-Argentina hacia los capitales del centro de Chile fueron congruentes con la expansión del giro emprendido por sus predecesoras: compra, crianza, reproducción y venta de ganado, la adquisición y arriendo de nuevas embarcaciones, la construcción de nuevos edificios, bodegas y muelles, junto a la creación de industrias manufactureras, según la conveniencia de la empresa (tanto en Puerto Montt como en Bariloche y el Neuquén) y la organización, en territorio argentino, de un gran almacén de ramos generales con casa central en Bariloche y sucursales en Río Negro y Chubut, que comercializaba los productos manufacturados traídos vía Chile desde Alemania. Tierra y ganado en territorios de Neuquén y Río Negro, control del paso Pérez Rosales, salidas fluviales autónomas al Pacífico y la administración de las estancias en territorio argentino a cargo de representantes de la nobleza alemana, emparentada con el Emperador, fueron los soportes para el gran crecimiento económico de la Chile-Argentina.

Caracterización identitaria de empleados y funcionarios de “la Chile-Argentina”

El poblamiento temprano de las riberas del lago Nahuel Huapi por parte de indígenas y mestizos provenientes de Chile, a los que se sumaron diversas empresas comerciales chilenas y sus respectivos trabajadores de igual nacionalidad, hacía dudar a muchos funcionarios públicos sobre la real integración de la zona al Estado argentino. Desde temprano estos funcionarios denunciaron la oposición de los emigrados chilenos a integrarse a los sistemas formales de educación, e inclusive la oposición a inscribir a sus hijos en las oficinas públicas de Argentina.

El deseo del Estado argentino de deschilenizar su frontera entraba en contradicción al momento de reconocer la necesidad que tales territorios tenían de capitales y mano de obra trasandina, de esa contradicción nace el establecimiento de tipologías o caracterizaciones de los inmigrantes del vecino país, para facilitar la construcción de un discurso diferenciado, movible, que pudiera ser manipulado para no indisponer a los capitales y trabadores chilenos. En este discurso la ponderación de los chilenos variaba en relación a su grupo de pertenencia.

En orden jerárquico se valoraba muy positivamente a los germano-chilenos, empresarios y comerciantes en su mayoría, que traspasaban la cordillera para asentarse por largos períodos de tiempo y con miras a invertir en la región, siendo los más deseados y los menos acosados públicamente. A continuación aparecía “el chileno” en genérico, enganchado por los germano-chilenos para trabajar en sus empresas en la Argentina. Era reconocida su capacidad de mano de obra, aunque se dudaba de su disposición para asentarse por largo tiempo en la región del Nahuel Huapi y por lo tanto se dudaba también de su involucramiento con el trabajo con la tierra y la educación de sus hijos. Por último, de manera despectiva, se equiparaba a la población indígena con los trabajadores provenientes de la isla de Chiloé, siendo al igual que los primeros abiertamente criticados y rechazados por los funcionarios públicos argentinos.

El impacto de la Primera Guerra Mundial

Inaugurada la década de 1910 el clima de “paz armada” impregnaba el accionar político de las dirigencias nacionales generando una sensación de beligerancia mutua, en tanto en la Argentina un nacionalismo xenófobo, anti-comunista y anti-obrero comenzaba a tomar forma y a accionar en contra de lo extranjero. En este contexto, los vaivenes económicos, legislativos e identitarios de la Compañía terminaron por provocar las suspicacias y la molestia de las autoridades de Argentina y Chile.

El ambiente de desconfianza que establecieron los Estados sobre los germano-chilenos y sus empresas se relacionó con eventos que colocaron en jaque la perduración de su exitoso giro comercial: en 1913 llegó el tren a la ciudad de Puerto Montt, y con él una política estatal que buscó destruir los ejes económicos este-oeste y reemplazarlos por uno norte-sur, que claramente beneficiaba la centralización de la economía; en 1914 se inauguró oficialmente el Canal de Panamá, inauguración que debilitó las antiguas rutas magallánicas; finalmente y ya iniciada la guerra europea, por presiones del gobierno Norteamericano, Chile adhirió a la política de listas negras, que vetaba de todo apoyo económico y legal a empresas con capitales ligados al Imperio Alemán. Punto de término, si se quiere, a las prerrogativas de exportación previamente ejecutadas por la Chile-Argentina.

La dirigencia argentina, por su parte, comenzó a cambiar su visión acerca de cómo debía orientarse la economía del Nahuel Huapi: se tendió a apoyar las políticas de integración al mercado nacional y comenzó a cobrar forma el “Parque Nacional del Sud” creado en 1911, que si bien por años sólo existió en los papeles permitió preservar una vasta cantidad de territorio para la órbita nacional en carácter de tierras fiscales y expulsar a “chilenos intrusos” que moraban en tierras del Parque Nacional sin título de propiedad. Comenzaba así a perfilarse una orientación económica de la región hacia el turismo, imposibilitando de facto la continuación de un giro económico agro-productivo.

Así, “la Chile-Argentina”, sospechada en Argentina a principios de siglo por ser chilena, hacia el primer lustro de 1910 tuvo el estigma de responder al Estado alemán, en especial en Chile, donde estaba asentada y donde la presión estadounidense para alentar medidas contra los alemanes fue mayor. El contexto internacional de contienda bélica, sumado, entre otras cuestiones, a las medidas aduaneras tomadas tanto por Argentina como por Chile, aceleró su disolución. Chilena para los argentinos, alemana para los chilenos, “extranjera” para ambos Estados, los vaivenes de la Compañía nos permiten comprender a las identidades como construcciones sociales y advertir cómo un lugar tan alejado de los poderes centrales como el Nahuel Huapi sufrió los efectos de la primera gran guerra, de los capitales privados en pugna y de la política nacional e internacional.

(1) Laura Méndez es doctora en Historia y docente de la Universidad Nacional del Comahue. Jorge Muñoz Sougarret es académico de la Universidad de Los Lagos, Osorno, Chile.

Dejar un comentario