Esta segunda parte del artículo que analiza la crisis del ´30 en Bariloche rescata el testimonio de don Andrés Lamuniere, quien afirma que fue posible sobrellevarla gracias a la capacidad de autosubsistencia y la solidaridad.

“La crisis se vivió fuerte” cuenta Andrés Lamuniere, pero de manera variada según las clases sociales. En 1929, cuando Bariloche ya alcanzaba los dos mil habitantes, se hizo un censo para conformar el padrón electoral de quienes participarían en las elecciones para elegir al Comisionado de Fomento, en dicho censo se puede notar la preeminencia de un gran número de peones y jornaleros, quienes probablemente tendrían sus propias huertas, le comprarían sus alimentos a los agricultores locales (que siguieron teniendo cierto peso entre los pobladores de Bariloche hasta 1932) o participarían de la infame olla popular que se creó en la esquina de Quaglia y Morales para ayudar a los más necesitados con productos de caza de la isla Victoria y especialmente con cabezas de ganado que donaban terratenientes de la zona para mantener alimentada a la población. La mayor parte de los habitantes empadronados entre 1929 y 1932 eran de proveniencia argentina o chilena, demostrando que a pesar de que en 1920 las barreras arancelarias y fronterizas habían sido establecidas con fuerza, esto no evitaba la instalación de pobladores del otro lado de la cordillera ni el paso de ganado y ciertos bienes de un lado a otro, aunque ya fuera usual por entonces que llegara al Nahuel Huapi mercadería proveniente del Neuquén. Se puede apreciar que el contacto con Chile no cesó completamente en esta época pero también se observa cómo se vira cada vez más hacia una economía que se relacione con el territorio nacional.

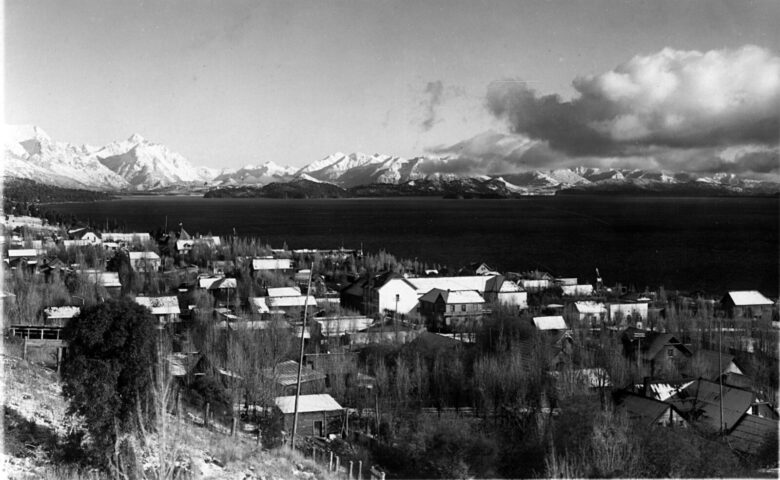

El desarrollo urbano de Bariloche hacia 1929 contaba principalmente con dos sectores bastante diferenciados: por un lado, hacia los kilómetros, chacras con pequeñas y medianas explotaciones. Por el otro, el centro de la ciudad, donde también había chacras pequeñas y medianas pero estas convivían con edificios administrativos y con un incipiente corazón industrial conformado por el puerto y el aserradero de Capraro. El centro de la ciudad, según Andrés Lamuniere, llegaba hasta donde actualmente se emplazan las calles Frey y Rolando. Al oeste del Arroyo del Molino la ciudad parecía como si la trama urbana se diluyera y desapareciera en lotes agrícolas, recordando Andrés un tambo, un aserradero y un lote agrícola en manos de los “viejos Bock” –en el área del actual Melipal– y dos o tres chacras en manos de la familia Runge en las faldas del cerro que lleva ese nombre.

Por aquella época el rumor de un inminente conflicto con Chile –echado a correr por el Canciller Alemán de entonces– podría haber sido la causa del fracaso del proyecto de trazar un camino internacional, que secundara al que utilizaba Primo Capraro para comerciar con Chile, a través del Lago Frías y conectando los distintos lagos mediante una serie de embarcaciones que mantenían un contacto bastante fluido con la nación trasandina, a pesar como se ha dicho de los fuertes aranceles fronterizos. El mapeo del camino que se buscaba abrir se le encargó a Napoleón Beveraggi, quien hizo un recorrido en la zona de Bahía López, siguiendo el Brazo Tristeza, y de ahí buscó un paso hacia la zona de Peuya, para conectar a través de él ambas partes de la cordillera. Esta área había sido utilizada previamente por la familia Goye para la invernada, engorde y posterior traslado de sus cabezas de ganado a Chile, y también por allí la Compañía Chile-Argentina había intentado en su tiempo construir un montacargas que conectara Puerto Blest con los poblados fronterizos de Chile para transportar madera y lana.

Lo cierto es que la capacidad de auto subsistencia de muchos pobladores en Bariloche permitió que el pueblo no decayera. Por un lado, los lotes de la “Colonia Agrícola y Pastoril del Nahuel Huapi” les facilitaban a muchas familias la subsistencia mediante el cultivo de frutales y de verduras de quinta y la cría de aves de corral y ganado de distinto tipo. Andrés Lamuniere menciona que su padre tenía dos propiedades, una en el actual centro y otra en la zona de lo que hoy es el kilómetro 20 de la avenida Bustillo, que funcionaba como pequeña granja de la cual la familia se proveía parcialmente de alimentos. A diferencia de los lotes pastoriles que tenían 625 hectáreas los lotes agrícolas, según recuerda Andrés, contaban con 50 hectáreas que eran entregadas con la obligación de cercar, edificar y plantar, y que les permitían a los habitantes de la zona acceder a lo que plantaban o criaban. Las chacras familiares de las que habla Lamuniere eran explotaciones pequeñas, mientras que otras de gran tamaño, como la Estancia El Cóndor y otras en la margen norte del lago Nahuel Huapi, como las estancias de la familia Newbery y de la familia Jones, claramente tenían un perfil más exportador, especialmente de carnes y lana. Estas estancias resultaron vitales para el abastecimiento de carnes a la ciudad, no solo en calidad de vendedores, sino también cuando donaban reces, como afirmara Andrés, para la olla popular que se instalaba en el predio de la Comisaria.

Bariloche vivió un crecimiento bastante vegetativo durante estos años, hacia 1926 tenía alrededor de unos mil trescientos habitantes y unos dos mil para 1929, teniendo en cuenta que esta cifra abarcaba la totalidad de la comarca agrícola, puesto que el primer padrón para la elección del año 1929 registra pobladores no solo de la Colonia Nahuel Huapi sino también a un número pequeño de habitantes de la zona de Mallín Ahogado, por ejemplo.

Andrés Lamuniere menciona que su padre tuvo que vender hacia 1929-30 uno de los dos lotes con los que contaba, porque como representante de la Compañía Durant se vio obligado a cubrir los pagos sin realizar de muchos vehículos que él había vendido en la zona. No es difícil imaginar que muchos habitantes se hayan debido endeudar por distintas razones y hayan tenido que vender parcelas de sus campos para poder costear su modo de vida. Los jornaleros y peones, el sector con mayor vulnerabilidad ante las crisis, que subsistían con su trabajo diario, tuvieron que vivir a partir de sus parcelas productivas, de la ayuda de distintos habitantes y especialmente mediante la famosa Olla Popular de 1932 o el trueque de diversos productos, ya que el escaso efectivo que había en la zona se encareció aún más. Esto puede haber influido en el cierre del Almacén de Ramos Generales de Primo Capraro, ya que ante la falta de efectivo la gente comenzó a utilizar mucho el intercambio como medio de subsistencia.

Era habitual que los vecinos compraran un animal entre muchos a principios del invierno para faenarlo y compartirlo. Andrés Lamuniere recuerda que de chanchos adquiridos en invierno y carneados en verano producían embutidos que abastecían a la familia hasta la primavera. También menciona que había tambos que abastecían de leche a quienes la podían pagar y que los habitantes de Colonia Suiza hacían quesos. Además, en 1931 se abrió un aserradero con la intención de explotar la madera de los bosques de la zona, el cual solo sirvió para proveer a Bariloche y fue propiedad de Napoleón Beveraggi. La faena de ganado bovino perteneciente a estancias de la zona también fue común en la década del ´30, Andrés recuerda a un carnicero que traía carne fresca a su casa en las cercanías del centro de Bariloche y resalta la solidaridad del pueblo que permitió sobrellevar aquellos tiempos difíciles en la época de la crisis.

Los primeros automóviles que se utilizaron en Bariloche comenzaron a abastecerse también en la década del ´30 del combustible almacenado en una estación de servicio que tenía un solo surtidor y estaba ubicada en Mitre y Quaglia. Esta práctica reemplazó a los galones de veinte litros de nafta, que al igual que los de querosén podían venderse de manera completa o fragmentada. Pero los carros tirados por bueyes y los sulkys no se reemplazaron completamente como medio de transporte. Por su parte la iluminación hasta el año 1930 fue en su mayor parte a base de velas o querosene. De acuerdo con Andrés Lamuniere, los primeros faroles eléctricos de la ciudad se instalaron recién aquel año y afirma que en los años previos Bariloche tuvo que vivir sin luz debido a que la usina que la generaba se había quemado. Recién en 1931 la familia San Martín instalaría en Puerto Moreno la usina que perdura hasta nuestros días, cuyas turbinas daban suficiente electricidad para abastecer el área céntrica.

También es durante los años 1929-30 que el proyecto de instalación del ferrocarril, que conectaría el Atlántico con la zona cordillerana, tiene que ser detenido dadas las dificultades económicas que afrontaba el país debido a la crisis mundial producida por el crack de la Bolsa de Nueva York. Primo Capraro, que había amasado gran capital político y económico a lo largo de la década del ´20, sufrirá su bancarrota y el cierre de varias de sus empresas al verse imposibilitado de pagar a sus empleados. Capraro, que había colaborado con la construcción del ramal del ferrocarril, intentó que el dinero que había invertido le sea devuelto, pero esto cayó en oídos sordos. Aislado políticamente y fundido económicamente terminaría suicidándose en 1933. Más tarde la Nación pagaría a la familia el dinero que le debían con tierras.

Un año antes, en 1932, algunos habitantes de Bariloche tomaron parte del Empréstito Patriótico que fue propuesto por Alberto Hueyo, ministro de Hacienda del presidente Justo, cuyo fin era la recaudación de unos quinientos millones de pesos para afrontar los pagos de la Deuda Externa. A tales fines se vendían títulos de entre mil y cincuenta pesos, que se compraban, en el caso de los títulos de cien y cincuenta pesos al valor de noventa y cuarenta y cinco respectivamente, en bancos y oficinas de correo. Anualmente se sorteaban títulos y a los ganadores se les devolvían cien pesos, si es que habían comprado títulos por noventa y cincuenta pesos en el caso de haber abonado cuarenta y cinco. Algunos comercios, frente a la pobre situación económica que pasaba el país, aceptaban pagos con estos títulos. Se sabe que al menos diez habitantes de la ciudad adquirieron títulos del empréstito patriótico.

Pero el perfil agrícola ganadero no se abandonó incluso en la época de la crisis. Andrés Lamuniere menciona que su padre adquirió un segundo lote en tierras fiscales, en la que actualmente es la zona sur del Cuartel Militar, teniendo como condiciones las mismas que el gobierno había estado imponiendo hasta el momento: cercar, habitar y explotar el área que se entregaba. Esta parcela les fue expropiada en 1938 por las Fuerzas Militares cuando se instalaron definitivamente en la zona.

Pero algunos años antes, en 1934, sucedieron dos acontecimientos importantes: el Ferrocarril llegó finalmente a Bariloche permitiendo la tan esperada conexión con el Atlántico que Bailey Willis había proyectado hacia 1914 –aunque no se completó su proyecto original de hacer una conexión transcordillerana con Valdivia– y se creó la Dirección de Parques Nacionales que cimentaría de manera definitiva el perfil turístico de la ciudad ya vislumbrado por Primo Capraro desde 1918.

Sin embargo la crisis mundial de 1929 no afectó la manera en que se desarrollaría Bariloche. A pesar que en 1922, con la implantación del Parque Nacional, comenzara a darse un giro, el perfil de Colonia Agrícola-Ganadera que la había caracterizado desde la instalación de los primeros colonos perduraría hasta entrada la década del ´30. Recién a partir de 1934 comenzará a afianzarse e imponerse el perfil turístico. También puede afirmarse que la economía y la sociedad barilochense cambiaron poco entre la fundación de la ciudad y 1934, la economía de la ciudad varió poco entre esos años y se vio fuertemente vinculada a una clase propietaria que pudo comerciar materia prima exportable a la zona sur de Chile y desde allí a Europa. Por lo demás una gran parte de la población logró sobrevivir en base a sus pequeñas producciones agrícolas y ganaderas, que satisfacían sus necesidades domésticas y les permitían establecer intercambios con el resto de los habitantes de la zona.

De todas maneras es importante señalar que ya desde 1914, a partir de los estudios encabezados por Bailey Willis y promovidos por el ministro Exequiel Ramos Mexía, se veía el potencial de Bariloche para instalar un centro industrial en la zona que pudiera abastecer de materias primas al mercado interno y externo y convertir a la ciudad en un punto neurálgico de importancia. Pero para que esto se concretara era necesaria la comunicación con el área Atlántica mediante el ferrocarril ya que la comunicación terrestre por medio de carreteras era dificultosa. Es interesante advertir como luego de la llegada del ferrocarril en 1934 el cambio de orientación económica se realizó hacia un perfil turístico y no hacía el perfil industrial que Bailey Willis y el ministro Ramos Mexía proponían.

Como se ha señalado la economía de la ciudad siguió basándose, en gran medida y desde el inicio de la crisis de 1929 hasta 1934, en la producción agrícola ganadera que había caracterizado a Bariloche desde sus inicios. Si bien la crisis afectó a muchos pobladores que tuvieron que sobrevivir a partir del intercambio o en base a economías de subsistencias, el comunalismo de los barilochenses permitió que gran parte de los habitantes no tuvieran que sufrir la gran carga que significó la crisis mundial. De modo que podría afirmarse que la supervivencia de la ciudad durante estos tiempos de tanta incertidumbre, como lo fueron los de la crisis de 1929, fue posible gracias a la capacidad de auto subsistencia de los propios ciudadanos y a las redes sociales entretejidas que permitieron que se llevaran adelante proyectos tales como la olla popular de 1932.

Con la llegada del Ferrocarril comenzó a haber una mayor presencia del Estado evidenciada en las primeras grandes obras de infraestructura estatal que se comenzarían a concretar a partir de 1934, como la construcción del Centro Cívico en 1937, la del Hotel Llao Llao en 1938, la pavimentación de la ruta que conecta los veinticinco kilómetros del ejido de Bariloche y el establecimiento de manera permanente de un Batallón del Ejército para proteger la zona de frontera el mismo año de 1938, entre otras obras que dan la idea de un Estado cada vez más presente en el área. Así la pequeña colonia agrícola se transformaría con el tiempo en una ciudad turística de importancia internacional.

Dejar un comentario