Mujer y guerra es una ecuación común en la historia argentina. Existen numerosos antecedentes de participación femenina en enfrentamientos y guerras de los siglos XVIII y XIX.

Mujer y guerra es una ecuación común –aunque no muy conocida– en la historia argentina. Existen numerosos antecedentes de participación femenina en levantamientos, enfrentamientos y guerras en la historia rioplatense de los siglos XVIII y XIX. El cuerpo de Blandengues creado en 1751 por la corona española fue la primera fuerza militar a sueldo destinada de modo específico a la defensa de la frontera contra el indígena en el actual territorio argentino. En sus filas admitía a hombres y mujeres, éstas últimas destinadas a residir en los fuertes y dedicarse al cultivo de la tierra y el cuidado del grupo familiar.

Fueron muchas las mujeres que, a partir de 1770 y a lo largo de más de una centuria, participaron en las luchas por la independencia del imperio español, escribiendo para crear conciencia revolucionaria, organizando levantamientos de protesta, participando en las sublevaciones, sirviendo de enlace, reclutando rebeldes, organizando espacios de sociabilidad al servicio de la causa revolucionaria, haciendo tareas de espionaje, proveyendo alimentos para las tropas e incluso, participando activamente en el campo de batalla como parte de las guerrillas patriotas o como soldados vestidas de hombre para ser aceptadas en el combate, en ocasiones con rangos militares y actuando como estrategas.

A pesar de tan activa militancia fueron muy pocas las reconocidas, entre ellas la teniente coronel altoperuana Juana Azurduy, la chilena Paula Jaraquemada Alquízar, vital para el triunfo de Cancha Rayada en 1818, la no vidente boliviana Manuela Guardillas, las jujeñas Juana Moro y Magdalena Güemes, responsables de una red de espionaje. Algunas de ellas fueron condecoradas por el general José de San Martín con la Orden del Sol, con el fin de recompensar su mérito civil y militar. A la mayoría les cupo pobreza, destierro, persecución, denostación verbal en la prensa, escarnio público, reclusión en hogares, cárcel o conventos; confiscación de bienes y objetos personales y el olvido de la historia.

La identificación de estas mujeres con la prostitución o con conductas liberales en materia sexual aparece de modo reiterado en la prensa y los discursos de la época y poco se dice de su capacidad guerrera, su liderazgo, sus estrategias montoneras a lo largo de las guerras civiles. Recién en el período rosita –entre 1832 y1852– se matizan las descalificaciones y las condenas, adoptándose un tono más ambiguo, en el contexto del avance sobre la frontera indígena al sur del río Salado.

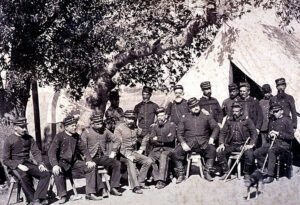

Sin duda, fue la mal llamada “Conquista del Desierto” la guerra en que las mujeres se hicieron visibles. Los ejércitos que avanzaron sobre el territorio indio de la Patagonia en el extremo sur argentino estuvieron formados por hombres, mujeres, niños y niñas.

El sistema de relaciones de fuerzas de la Argentina de las últimas décadas del siglo XIX, las ideas hegemónicas de modelo de país al estilo europeo o norteamericano y la demanda del mercado internacional de carne y lana condujeron a la realización de una serie de expediciones militares a la Patagonia entre 1877 y 1883 con el propósito de incorporar a la órbita estatal los territorios indígenas más al sur del río Colorado.

De las brigadas que conformaron el ejército expedicionario que avanzó sobre el “Desierto” –llamado así porque se lo consideraba vacío no de personas, sino de civilización– participaron hombres (alrededor de 6000) y mujeres, en un número muy difícil de precisar. Resulta dificultoso cuantificar la presencia de mujeres en las tropas, ya que estas se encolumnaban bajo la nomenclatura de “chusma” que incluía niñas y niños, mujeres e indígenas varones que no portaban lanza, y de “particulares”, “familias” o “individuos”, cuando se hacía referencia al ejército nacional. A pesar de lo impreciso del número, todas las fuentes coinciden de que fueron al menos 2000 –una cada tres hombres–.

Conocidas como ‘milicas’, ‘chinas’, ‘cuarteleras’, ‘fortineras’ o ‘chusma’, cumplieron los roles de novias, madres, prostitutas, esposas, curanderas, participaron de los combates y realizaron todas las tareas tradicionales de las mujeres dentro del fortín y junto al avance de la tropa. Las fortineras fueron un motivo para la permanencia de los soldados en los fortines, donde la vida era durísima y la paga escasa e irregular. El principal problema de las brigadas expedicionarias fue el de deserción, problema que no solucionó ni el látigo, ni el grillete ni el estacamiento ante la captura de los desertores. Las mujeres –y en muchos casos los hijos nacidos durante el avance militar– fueron el medio elegido para atenuar las fugas y propiciar el arraigo.

Las mujeres expedicionarias provenían de todas las provincias argentinas y de todas las edades, desde los dieciséis hasta los cincuenta años. Abundaron las mestizas e indígenas, y la mayoría compartió una condición: la extrema pobreza.

Hubo, en general, otra condición común: la mayoría fue incorporada al ejército por la fuerza. Las levas forzosas incluían mujeres, y muchas “optaron” por ingresar a las filas del ejército cuando en realidad no había otra alternativa: indígenas repartidas como botín de guerra, viudas, prostitutas confinadas a la frontera debido a medidas de control social, mujeres que seguían a sus hombres para asegurar la alimentación de la prole.

Así las recordaba el comandante Prado, quien participó de la contienda: “Veámoslas partir: Contemplemos el desfile de aquellas tropas miserables que se lanzan al desierto llevando apenas racionamiento para un mes, sin repuesto de vestuario, sin depósitos, sin capa, sin carpas suficientes para resistir a la dura estación que va a iniciarse, contemplemos el extraño conjunto de aquellos escuadrones y de aquellas compañías que marchaban alegres, despreocupados, seguros de que nada era superior a su entusiasmo (…) Y así, entonando vidalitas tristes, avanzan flanqueadas por las caballadas de reserva, en cuyo arreo intervienen y se ocupan las mujeres”

El coronel Antonio Daza agregaba al respecto: “¡Ah! Esas pobres desgraciadas que seguían a los cuerpos de línea tras de sus maridos, hermanos o simpatías, compartiendo el bienestar o el infortunio, siempre animosas y fieles, como el perro que sigue al amo –muchas veces hemos visto haciendo hasta de hermanas de caridad, llevando el alivio y el consuelo, prodigándoles cariñosamente sus oportunos y sencillos medicamentos con palabras de aliento, salvándolos tal vez, de una muerte segura. Esas obscuras y humildes filántropos son dignas siquiera de un recuerdo de gratitud, ya que ellas no han conquistado ni gloria no fortuna.”

Muchas de ellas fueron rebautizadas en los campos de batalla y recordadas por su apodo: la Pasto Verde (Carmen Funes de Campos; su marido estaba en el cuartel del coronel Napoleón Uriburu), la Viejita María; Mamá Culepina (una mapuche afincada en el Regimiento 3°) y Mamá Pilar; la Pastelera y la Pocas Pilchas (que figuraron en un parte diario porque se habían trenzado en una pelea). Algunas tuvieron nombres humillantes: la Cama Caliente, la Pecho’e Lata, la Vuelta Yegua. Los que escribieron su historia y los partes militares justificaron sus apodos como una moda de la época dentro del mundo militar, pero lo cierto es que todos los hombres fueron recordados por su rango, nombre y apellido, mientras ellas fueron nombradas despectivamente.

Además de participar de los efímeros momentos de regocijo, bailes y fiestas, las mujeres de la tropa eran cocineras, lavanderas, costureras, cuidadoras de la caballada, de parejas e hijos. Casamientos y bautismos fueron prácticas comunes en los años que duró la guerra y muchas de ellas se casaron varias veces, ante la impuesta viudez producto de las muertes en la batalla o a causas de enfermedades –en especial viruela y sífilis–. Algunas actuaron como parteras y curanderas, ante la casi inexistencia de personal médico. Como recuerda el general Daza: “No teníamos médico, ni botiquín, las mujeres caritativas de los cuerpos de línea atendían a los enfermos con yerbas medicinales y con atados de ceniza caliente, aplicados en las dolencias a los pacientes”.

Cuando la campaña militar a la Patagonia finalizó, muchas de las fortineras se afincaron en la zona en una situación de extrema miseria, ya que el ejército las eliminó de las listas en las que figuraban y prohibió su admisión en los cuarteles. Varias de ellas permanecieron juntas y se convirtieron en amigas entrañables. Carmen Funes, “la Pasto Verde”, por ejemplo, construyó un ranchito en un lugar llamado “La Aguada”, que hizo las veces de posta en el camino de Neuquén a Zapala, hoy parte de la ruta 22, en Plaza Huincul. Poéticamente se refiere a ella Carlos Guevara Labal: “Viviendo en el corazón del desierto, librada a sus energías de criolla de pura cepa, aquella mujer ágil y vigorosa, servicial y alegre, se nos antojaba un símbolo. Era como si “la patria vieja” nos la hubiera dejado allí como ejemplo de su empuje, incitándolas a concluir la obra por aquella comenzada: poblar la lejana frontera del oeste, argentinizar la tierra recientemente incorporada a su dominio”.

Mercedes Casa, “la Mazamorrera” vivió con ella algunos años para luego trasladarse a Cipolletti, donde su esposo, el cabo segundo Ambrosio Aguirre, recibió un terreno en donación por haber sido asistente del coronel Nadal, jefe del séptimo regimiento de caballería. En 1899 una gran inundación se llevó la chacra y nunca pudo recuperar las tierras donadas. Es que Estas habían sido dadas a su esposo –por entonces fallecido–. De nada sirvió el reclamo hecho por ella y su hija Rita. Las donaciones de tierras no alcanzaron a las fortineras. Tampoco la historia oficial.

Dejar un comentario