Doña Audolía Turra de Barría nació en El Manso el 28 de octubre de 1917. Hace once años disfrutamos conversando con ella en su casa. Hoy la recordamos porque honró nuestras páginas con su conversación memoriosa y vital, en la que nos contó su historia y la de su familia, que es parte viva de la historia de El Manso y de nuestra patagonia chica. Testigo de un siglo que nos va quedando atrás, doña Audolía recrea en estas líneas, entre los pormenores de los suyos, un mundo aun presente pero escondido en los rincones de la cordillera y en los rincones de los corazones de quienes como ella creemos en la naturaleza, en la simpleza y el valor del cariño y la amistad. Su corazón dejó de latir, luego de 100 años de trabajo, la noche del 5 de marzo del 2018, estaba rodeada de sus hijas y sus nietas, y aunque físicamente ya no está, en su casa todavía es posible disfrutar de su historia, de su paisaje familiar y de la hospitalidad de La Audolía – Casa de campo, emprendimiento llevado adelante por su nieta Paola, donde se pueden saborear delicias al horno de barro y cervezas caceras. Si alguien quiere saber más puede comunicarse a través de Instagram en @la_audolia

“Mis abuelitos vinieron del norte buscando donde vivir. Llegaron al sur de Chile y ahí se quedaron y no se apartaron nunca, porque eran una familia muy cortita. Mi abuela se llamaba Rosario, vivió 96 años. A mi abuelo se lo llevó el río mucho tiempo antes y ella se quedó sola y tuvo una vida muy solitaria. Mis padres nacieron en un pueblo llamado Purranque y en ese mismo lugar mi papá se casó con mi mamá y tiempo después se vinieron para estos lados, porque se decía que acá se conseguía tierra. Llegaron y comenzaron a cultivar sin que nadie les venga a decir nada. Mi padre se llamaba Santo Turra y mi madre Victoria Gallardo. Todavía está en pie la casa donde vivimos. Todos de chiquitos trabajábamos igual. No con trabajo pesado, pero cuidábamos las gallinas, los patos y que los gansos no hagan daño. De chico se trabajaba bastante, no como ahora que son los chicos los que mandan a los padres…

Yo nací al lado de este mismo río un poco más abajo, para el lado de la frontera. Y en el año 1931 conocí a mi marido y me vine a vivir a este lugar donde estoy ahora. En ese momento había muy pocos pobladores y todos éramos familia. Yo era 10 años menor que mi esposo. Nos conocimos por estos lados donde él vino de muy jovencito. Como hacía poco que se había hecho el camino él trabajaba de caminero, lo cuidaba, sacaba todas las piedras que se soltaban y limpiaba el paso. En eso trabajaba cuando lo conocí. En ese entonces a Chile no se podía ir a caballo porque el camino no daba y había que ir puro a pie. Casi todos eran de allá así que estaban acostumbrados. El renuevo era nomás argentino. Y para surtirse de mercadería se iba a Bariloche o El Bolsón. Algunos de nuestra familia nacimos de este lado de la frontera y otros del otro. Pero como todavía no estaban bien claros los límites asentaban los nacimientos en Chile aunque hubiera nacido de este lado de la frontera…

Yo me quedé viuda muy joven, a los 48 años, pero ya tenía a todos mis chicos. Mi marido falleció de tuberculosis. Vino un invierno de Bariloche en camión y agarró enfriamiento. Primero no quiso salir pero después le agarró fuerte y cuando quiso salir ya era tarde. Nos casamos por iglesia católica yendo a El Bolsón a caballo, que era lo común, al igual que a Bariloche. Tardábamos alrededor de tres días en llegar y otros tantos en volver. Dormíamos a puro campo. Una noche la hacíamos seguro en unas cuevas que hay en el Mascardi y en el Gutiérrez nos hospedábamos en un lugar que lo llamaban la casa ladeada. Nuestra familia la integran los Soto, Chávez, Gallardo, Barría y Turra. Somos mucha cantidad en la familia. Mis hermanos de 14 y 15 hijos no bajaron. Muchos de ellos llegaron desde Chile bordeando todo este río por este mismo paso fronterizo que ahora se llama El León. De entre mis hermanos tres hermanas Turra nos casamos con tres hermanos de apellido Barría. Mi familia siempre fue de muchas mujeres y ahora la familia está toda desparramada entre El Bolsón, Bariloche, El Manso y nos reunimos todos para mi cumpleaños. En total tuve 8 hijos, aunque uno se me murió cuando tenía 4 meses. Mi marido no estaba en la casa en ese momento así que cuando volvió le dimos la noticia. Además crié como propios dos hijos de mi hija mayor. En la actualidad en la familia tengo guardaparques, gendarmes, médicos, policías, enfermeras, miembros de todas las instituciones…

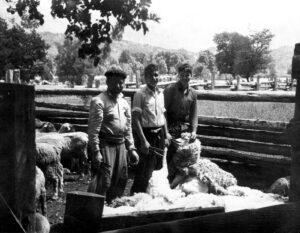

Cuando me instalé en este lugar que estoy ahora yo mismita me arreglé nomás. Conseguía un camión o alguien que pasaba, me iba con el producto que cosechaba y lo cambiaba en los negocios por las cosas que necesitaba. Lo que más llevábamos era lana y cuero porque siempre tuvimos ovejas. Comprábamos o cambiábamos por azúcar, yerba, arroz, y cosas que no se daban acá. Pero nosotros hasta la levadura la hacíamos de masa y en casa. Ahora parece que nadie puede hacer pan sin levadura. El jabón para lavar la ropa tampoco lo comprábamos, lo hacíamos con la grasa de los animales. Y si no había velas empapábamos con grasa una tira de cualquier trapo viejo envuelto en una caña y cuando teníamos que buscar algo en la noche salíamos con esa lumbre. Recién con el camino de autos llegó la luz…

Nosotros nunca compramos la harina porque la hacíamos aquí mismo. Sembrábamos, cosechamos y embolsábamos porque teníamos molino. Las mujeres limpiábamos el trigo, lo secábamos bien y lo molíamos. Mi padre, allá por 1914, fue el primero en establecer un molino harinero para el trigo. Desde que tengo memoria el trigo se sembraba para el consumo familiar y era trillado entre todos los vecinos para que no se pasara o se humedeciera. Algunas familias podían estar de 1 a 2 meses cosechando. Estos molinos eran suficientes para procesar las cosechas y producir la harina necesaria para el consumo o para trueque entre los pobladores de la zona. Además cultivábamos cebada, centeno, avena, papas y habas, que se sembraban con el “arado de chancho” y con “rastras” de madera. El “arado de chancho” se hacía con postes de madera de coihue o ciprés curvados y en la punta de abajo se ponía el gancho que se utilizaba para arar la tierra. Gran parte de la población se abastecía todo el año de lo que producía. También teníamos distintas aves de corral como gallinas, gansos, pavos y patos. Muchos de los vecinos del paraje El León en Chile venían de allá a hacer su harina en nuestro molino y traían algo, sal o alguna otra cosa para que se los deje hacer la harina. También pagaban con afrecho que se utilizaba para alimentar a los chanchos. La harina se embolsaba en sacos de 50 a 60 kilos y se transportaba generalmente a caballo hasta El León. Si era necesario vender o canjear por otros productos se cruzaba el río Manso con balsa o se navegaba hasta llegar a la actual ubicación del paraje Villegas y desde allí se trasladaban a El Bolsón o Bariloche. Mi papá era casi el único que sembraba, pero después ya no sembró más porque cosechaba tanto que necesitaba 15 personas para desgranar tal cantidad. Entonces vio que estaba perdiendo y no le convenía porque gastaba más de lo que ganaba. Así que ahí empezamos a comprar la harina. Eso fue en el año 28 más o menos.

Una de las comidas que más hacíamos era Chapalele, que es como una masa de torta frita que se cocina en agua y la comíamos con miel que traíamos desde Chile en tarros de 20 litros. En un momento acá estaba lleno de colmenas, pero con los años producto del frío se fueron muriendo. Otra comida que hacíamos mucho era el milcao, una comida típica chilena. A la papa la rayábamos, le sacábamos el jugo y se hacía una parte cocida y otra parte cruda y se pegaban. También hacíamos estofado de pavo o de ganso o Tatuto, que es puro trigo que se limpia, se le saca la piel, se cocina, se muele en la máquina y después se prepara con manteca. Le digo que comida nunca faltó por estos lados. La carne de los animales la salábamos, la hacíamos charqui y la colgábamos durante un tiempo al humo del fogón, entonces quedaba sequita y lista para guardar en bolsas. Cuando queríamos cocinar sacábamos un pedacito, lo poníamos en agua tibia un día antes y ahí se ablandaba y lo cocinábamos. Se comía lo que se hacía, las cosas que no teníamos las cambiábamos por otras con algún vecino…

Además ordeñábamos media docena de vacas por la mañana. Para esa tarea me llevaba a todos mis chicos arropaditos y los sentaba arriba de un cuero. Con esa leche hacíamos queso y manteca. También embutidos cuando carneamos algún chancho o vaca grande. Todo ese alimento nos duraba tiempo largo. Así pasábamos gordos los años… Cuando nos levantábamos a la mañana todos los días ya tenía casi el asado por estar. ¡Había carne a toda hora! Y esa era una carne sana no como las de ahora que todos los productos de la vaca vienen con conservantes y otras cosas. Todavía hoy seguimos ordeñando y cuando carneamos llamamos a los nietos para que nos ayuden. Recuerdo que una vez una jauría de jabalís nos mató todos los animales, perros y ovejas. Nosotros consumíamos muchos jabalíes por ese entonces porque esa carne es más buena que la de vaca y tiene más grasa. Los perros lo van cansando y lastimando las patas y cuando puede algún baqueano lo corta para que no pueda torearnos. Ahora hay menos y es más difícil que anden cerca porque hay mucha gente, pero si encontramos algún rastro lo seguimos y salimos a buscar. Antes se salía en grupo a cazar y se traía un chancho por persona…

Tengo buena memoria, si mi hermano era 6 años menor y me acuerdo cuando nació. En el año 1928 abrió la Escuela de Frontera Nº 92, en un terreno donado por mi padre, en la margen norte del río. Yo a los 9 años fui a la escuela a Bariloche. Por esa época tenía una hermana ahí y me quedaba toda la semana con su familia. Y más o menos a los 11 años ya me trajeron de nuevo para acá. Antes había otra escuela pero estaba del otro lado del río.

Antes que venga Parques Nacionales nosotros teníamos chivos y chanchos, pero nos hicieron sacarlos porque hacían daño y nos dejaron tener vacas y ovejas. Sin embargo nunca pescamos o solo por diversión. El pez era para nosotros un animalito que había en el agua y había que cuidar. Teníamos un pozón atrás de la casa con unos 100 pescaditos, algunos bien grandes. El gato los sacaba directamente pero nosotros ¡no! En el año 1961 se nos murieron porque con las heladas se congeló el agua y después nevó mucho. Ese invierno nevó durante varios días seguidos. Como también heló bastante la nieve tardó más de un mes en irse. Durante ese tiempo estuvo cortado un tiempo el camino a Bariloche y El Bolsón. Antes nevaba mucho más, cualquier cantidad, y no se podía hacer nada, solo a caballo a visitar a los vecinos. Pasábamos dos o tres veces con los chanchos y las ovejas para que aplastaran la nieve, así hacíamos el camino…

La bebida que hacíamos era chicha de manzana y hasta 400 litros por vez sabíamos hacer. Agujereábamos un tronco entero que quedaba como una canoa y ahí molíamos la manzana, membrillo y pera, todo hacíamos ahí dentro. Después se exprimía en una bolsa en un canasto de caña. Y con una vara la prensábamos. Pasábamos días y días haciendo chicha. Se la vendíamos a los pobladores y al que pasaba yendo o viniendo de la frontera. Por ahí algunos que se quedaban un montón de días. Las fiestas más grandes en las que se vendía mucho eran las del 25 de mayo. La gente después andaba a los gritos por ahí. Otra fiesta grande que había era cuando se señalaba, había bailes, y música, se tocaba la guitarra y el acordeón. Sin embargo hace años no se hace nada así. Ahora se junta mucha gente por las carreras de caballo y a veces pasan dos o tres días, hay más competencia y apuestan mucho, pero antes era más divertido porque se corría por plata, comida o el desafío: el que perdía organizaba la fiesta que seguía, así que dos por tres había almuerzos gratis para todos. Ahora viene mucha gente de plata a apostar. Muchos son de afuera, de Bariloche, El Bolsón, Esquel. Vienen con sus caballos de carrera. Antes uno traía su caballo del campo y corría y no importaba mucho si perdía o ganaba. Era una celebración de todos.

Y cuando se enfermaban los chicos les dábamos yuyitos según el dolorcito que tuvieran. Preparábamos uno u otro y siempre había alguien que sabía hacerlo. Los primeros médicos que pasaban por este lugar venían de El Bolsón o de Bariloche con sus recorridos a caballo, al igual que los maestros y curas que venían a hacer misiones. A este lugar primero llegó la Policía Fronteriza y después Gendarmería, y ahí la cosa cambió. Antes hubo problemas porque por 1911 y 1912 la Policía Fronteriza arrestó a la mayoría de los hombres adultos del valle de El Manso, acusados de ser cómplices de los bandoleros y cuatreros que pasaban por el lugar, que contrabandeaban ganado para Chile por el paso Cochamó. En esos años se llevaron a Willer, Bayer, Oyarzo, a todos los hombres, se los llevaron a Bariloche o a Viedma.

Debía ser el año 40 cuando tuve mi primera nena. A mis hijas las parí todas en mi casa. No estaba sola sino que me acompañaba siempre una señora y mi mamá. Ella me contaba que paría sola. En esa época no había partera y los vecinos se encontraban muy lejos, apartados. Mi hermana por ejemplo se iba a caballo a Bariloche, lo tenía una tarde y al día siguiente ya se venía con la criatura a galope. Otras veces se dejaba todo preparado y se mandaba a algún hijo a buscar a una señora que vivía como a 20 kilómetros de la casa para que venga a acompañarnos y a servir la comida a los más grandes. Si estamos del mismo lado del río era más fácil, porque cuando la corriente del río, cerca del año 48, se llevó el puente, estuvimos 11 años cruzando en bote de aquí para allá y era todo más duro. Por esa época todavía no había llegado la radio al Manso, nosotros compramos la primera radio que se escuchó en El Manso en el año 60, cuando una señora atravesó a nado el Nahuel Huapi. La compramos sólo para escuchar esa noticia.

A esta edad a veces me duelen un poco los huesos pero siempre tuve buena salud. Para mí son las comidas que hago. Del estómago por suerte ando bien y nunca tuve problemas porque no como nada industrial ni cosas de supermercado. Aquí de casualidad comemos algo envasado, todo natural y hecho por nosotros. Eso sí, todos los días como carne, capaz que una sopa me cae mal, pero si no hay carne es como si no hubiera comida, porque con las verduras al rato tenés apetito de nuevo. Desde que tengo conocimiento siempre comimos carne de chivo, de oveja, de vaca, de chancho y hasta ahora no me hizo mal y voy a cumplir como cien años. Anteriormente vivía en otra casa aquí cerquita pero se me cayó un árbol encima y la derrumbó así que tuvimos que hacer esta casa en la que estoy ahora. Yo tengo cerca a mi nuera y a un sobrino que vive aquí al ladito. Y ahora vienen llegando los nietos que quieren su lugarcito.

Acá si te falta algo no podés salir a comprarlo, tenés que apañarte con las cosas que hay. Y así fue siempre. Antes el pan por ejemplo, se cocinaba en el fogón, ahí se enterraban unas tortillas y hasta dos veces por día hacíamos, porque éramos muchos. La cabeza de las vacas la cocinábamos también ahí, la dejábamos a la noche entre las cenizas y a la mañana ya estaba lista. Ahora se piensa que si no hay cocina no se puede cocinar el pan y no es así. Para vivir en el campo hay que saber hacer de todo, hay que saber arreglárselas, a diferencia de la ciudad que uno siempre está poniendo la mano en el bolsillo para comprar las cosas…”

Dejar un comentario